日前,由复旦大学基础医学院王彦青教授和上海市第五人民医院孙文善博士带领的科研团队共同完成的关于一种新型针灸治疗方式---穴位埋线治疗炎症痛的机制研究被发表在国际疼痛领域权威杂志《Journal of Pain》(IF:4.69)杂志上。穴位埋线这一新型手段不仅可以有效应用于临床疼痛治疗,而且为针刺镇痛和针刺麻醉研究增添了新的研究思路。我院的崔文强博士和第五人民医院的孙文善博士为该文共同第一作者,我院的褚玉霞博士和王彦青教授共同通讯作者。

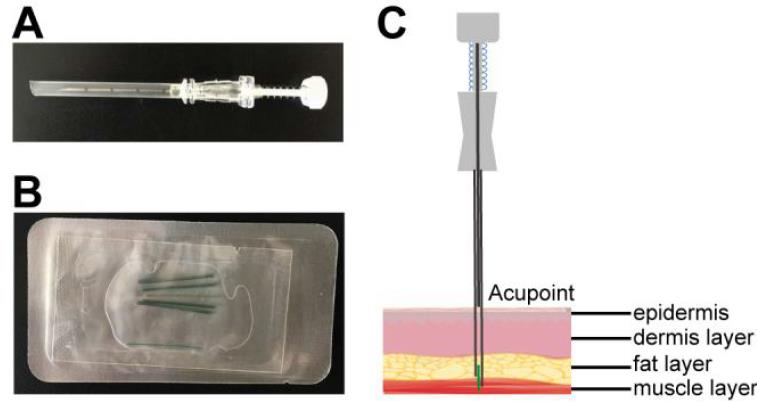

图为穴位埋线工具(A)、可吸收羊肠线(B)、埋线操作示意图(C)

穴位埋线是传统中医针灸的创新手段,该方法应用生物可吸收材料植入穴位方式替代传统针灸刺激穴位,在临床上实现了长效针灸作用和良好的镇痛治疗效果,目前已经被广泛应用于多种疾病的治疗,包括慢性炎症引起的疼痛等。但穴位埋线治疗方式一直停留在临床经验阶段,其在治疗疼痛中的机制方面一直未有深入研究。

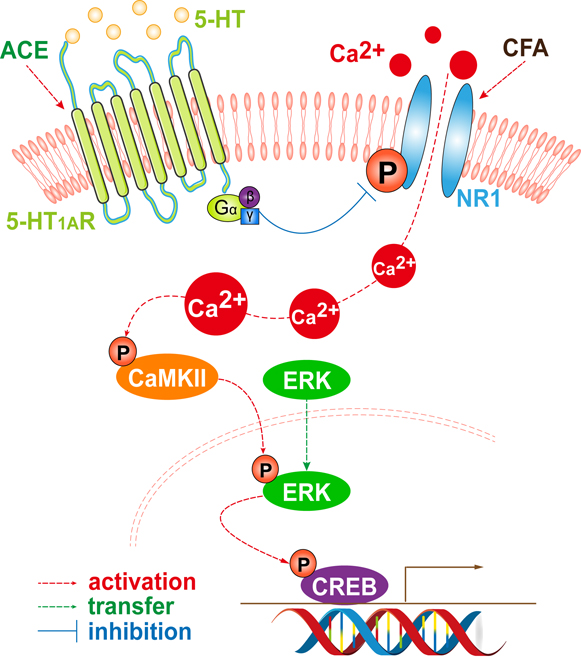

为了阐明穴位埋线治疗炎症痛的机制,研究人员观察了穴位埋线在大鼠炎症痛模型中的镇痛作用,并与传统电针针刺进行比较,发现穴位埋线治疗仅需要每周1次即可以获得与每2天针刺1次相似的治疗疼痛效果,也就是说大大减少了针刺治疗的次数,这和临床上观察到的现象基本是一致的。进一步研究埋线缓解炎症痛的机制表明,穴位埋线抑制了脊髓中NMDA受体NR1亚基的磷酸化,进而降低了钙依赖的信号通路(包括钙调激酶II, 细胞外调节蛋白激酶, 环磷腺苷效应元件结合蛋白)的激活,而穴位埋线的这些功效与5-羟色胺1A受体的激动剂作用相似。

穴位埋线(ACE)治疗炎症痛的脊髓5-羟色胺1A受体机制

这一研究成果不仅证实了临床穴位埋线的长效性,为临床决定穴位埋线治疗的频次提供了有力证据,而且阐明了穴位埋线镇痛的分子生物学机制,为进一步发展穴位埋线这一新型针灸方式治疗各种炎性疼痛性疾病和发现镇痛的新靶点奠定了基础。