4月15日,复旦大学孙宁教授团队与苏州大学杨磊教授(现任职河北工业大学)团队、美国布朗大学高华健院士团队合作,在新材料心肌补片开发方面取得重要成果,并在Nature Biomedical Engineering(《自然-生物医学工程》)杂志在线发表了题为“A viscoelastic adhesive epicardial patch for treating myocardial infarction”(一种用于心肌梗死治疗的粘弹性自粘附心肌补片)的文章。

缺血性心肌病(Ischemic heart disease)是目前全球范围内的主要致死因素,对其预防和治疗是一个世界性难题。心肌补片(Cardiac patch)是治疗严重心肌梗死(Myocardial infarction)和后续心力衰竭(Heart failure)的一种潜在有效方式。然而,虽然不同性质的材料已被用于制备各类心肌补片,且都具备一定改善心梗后心脏功能的作用,但不同心肌补片在限制心室病理性重构和改善心功能方面的机制尚不明确;对于这些材料中的哪些特性是心肌梗死治疗中所必须的条件,是否存在最优材料特性与力学性能仍不清楚。上述问题导致心肌补片的进一步提升遭遇瓶颈,也是该研究的出发点。

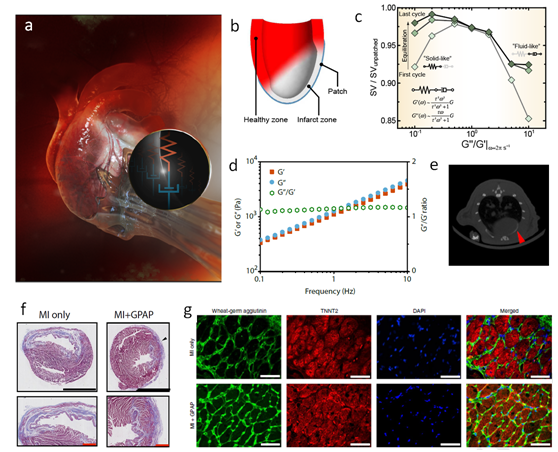

研究团队首先构建了心室的有限元模型,对心肌梗死和非梗死区域的力学环境进行了准确定量表述,通过计算模拟研究了在梗死区域应施加何种力学约束可重建其力学功能并消除两个区域间的力学差异。根据计算模拟结果所建议的最佳力学重建策略,运用淀粉和无机盐,不断改进配方,开发出了符合上述模拟结果的“凝胶点(gel point)”流变学特性的力学自适应性自粘心肌补片GPAP。

GPAP黏附在心脏表面后能显著降低梗死区域心肌的弛豫常数到与非梗死区域几乎一致的水平。GPAP可以长期贴附在心外膜表面,无毒副作用,并可以直接通过CT进行连续动态追踪。通过构建大鼠的急性心梗和亚急性心梗模型,该研究证实心梗后的病理性左室重构在使用GPAP后得到延缓和逆转,心功能的主要指标全部得到改善,病理性心肌重构得到减轻,治疗效果超越了几乎所有目前已报道的不含细胞的心肌补片类型甚至部分干细胞补片。

本研究体现了医学、物理学与材料学等不同学科交叉合作的优势,揭示了心肌梗死治疗中的力学作用机制,开发的一种具有自主知识产权的心肌补片可望有效治疗心肌梗死,未来更可以结合细胞与其他分子进一步改进优化其治疗效果。该研究成果为包括缺血性心肌病在内的重大疾病的治疗开辟了新的思路。

孙宁和杨磊均为国家优秀青年科学基金获得者。苏州大学林潇副研究员、复旦大学柏傲冰、蔡焕焕博士和布朗大学刘越博士为共同第一作者;杨磊教授、孙宁教授、高华健院士为共同通讯作者;苏州大学杨惠林、白艳洁,复旦大学蒋维研究员、王新红副教授为共同作者。