近日,国际病原学权威期刊PLoS Pathogens在线发表了复旦大学附属华山医院感染科张继明教授课题组、复旦大学上海医学院教育部/卫计委医学分子病毒学重点实验室王宾教授课题组及美国印第安纳大学医学院HaitaoGuo教授课题组的最新合作研究成果,论文题为“Hepatitis B e antigen induces the expansion ofmonocytic myeloid-derived suppressor cellsto dampen T-cell function in chronic hepatitisB virus infection”。该项工作首次证实乙型肝炎病毒(HBV)的HBeAg可以通过诱导单核细胞样髓系来源免疫抑制细胞(mMDSCs)扩增而抑制T细胞功能,从而导致持续性HBV感染。

慢性乙型肝炎(CHB)患者存在显著的T细胞和/或B细胞功能缺陷,其机制尚未完全阐明。HBeAg是HBV基因组的precore/core读码框架编码的可分泌性蛋白,它是一种非结构蛋白,本身不参与HBV的包装和复制。在临床上,HBeAg水平和HBV DNA载量呈正相关;对于HBeAg阳性CHB患者,HBeAg血清学转换(HBeAg消失和HBeAg抗体出现)是抗病毒治疗的主要终点,发生HBeAg血清学转换者,意味着HBV复制的控制和病情的缓解,停止抗病毒治疗后,复发率显著降低;HBeAg阳性孕妇娩出的婴儿容易出现慢性HBV感染。在转基因小鼠中,HBeAg可通过胎盘而上调小鼠肝内巨噬细胞PDL1的表达,从而抑制HBV特异性T细胞。以上发现提示,HBeAg与HBV感染预后密切相关,HBeAg可能诱导T细胞免疫耐受,是HBV持续感染的重要原因,其机制尚未明确。

髓系来源免疫抑制细胞(MDSCs)是一群髓系来源的异质细胞,分为单核细胞样髓系来源抑制细胞(monocytic MDSCs, mMDSCs)和粒细胞样髓系来源抑制细胞(granulocytic MDSCs, gMDSCs),在维持免疫耐受和调节细胞免疫中发挥重要作用。

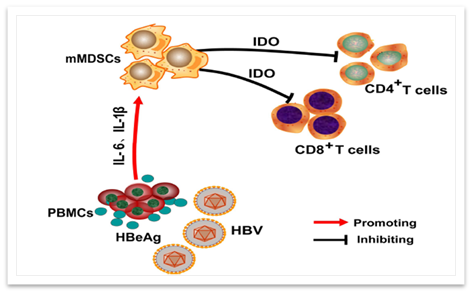

该研究首先检测了慢性HBV感染免疫耐受期、免疫清除期、低复制期、再活动期及健康志愿者外周血mMDSCs的频率,并分析了mMDSCs与HBeAg水平相关性,研究结果发现,在免疫耐受期患者外周血中mMDSCs频率明显增高,与HBeAg水平呈正相关。为验证HBeAg是否可诱导mMDSCs扩增,研究者在体外用HBeAg与健康志愿者PBMCs共培养,显示HBeAg可诱导mMDSCs扩增,其培养上清液中炎症因子IL-6及IL-1β浓度明显升高,加入IL-6及IL-1β中和抗体后可阻断HBeAg诱导mMDSCs扩增。HBeAg诱导的mMDSCs可抑制T细胞增殖,并明显上调吲哚胺2,3-双加氧酶(indoleamine-2,3-dioxynase,IDO)的表达。在上述研究基础上,研究者进一步分选了慢性HBV感染免疫耐受期患者外周血中mMDSCs,并与Pan T细胞共培养,可使T细胞增殖功能及IFN-γ分泌功能下降,在培养体系中加入IDO抑制剂1-甲基色氨酸(1-methyl-tryptophan,1-MT),可恢复T细胞功能,提示HBeAg诱导的mMDSCs可通过IDO抑制T细胞功能。该研究首次发现HBeAg-mMDSCs-IDO轴可能在维持慢性HBV感染中起重要作用,为研发打破免疫耐受、恢复T细胞功能的药物提供了理论依据。

Fig. Mode of action of HBeAg-induced expansion of mMDSCs in CHB patients.

复旦大学附属华山医院感染科张继明教授课题组杨飞飞博士为该文的第一作者,余雪平博士为共同第一作者,张继明教授、王宾教授及Haitao Guo教授为共同通讯作者。该研究得到了国家科技部传染病重大专项,国家自然科学基金等课题的资助。该篇文章在线发表后,美国科学促进会旗下的EurekAlert配文发新闻稿(https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-04/p-hth041119.php),同时被PlosPathogens主编选为一周特色研究论文。

原文链接:https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007690

责任编辑:刘晔瀚